Storia

L’Accademia degli Scomposti fu fondata a Fano nel 1641 dal patrizio fanese Gregorio Amiani, che ne fu il primo principe.

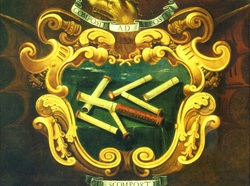

Analizzando con cura lo splendido dipinto, che riproduce lo stemma e l’impresa accademica, se ne possono comprendere le finalità, gli orientamenti e gli obiettivi.

Lo stemma raffigura sette tubuli di cannocchiale; la simbologia vuol ricordare gli accademici tra loro scomposti che però vogliono trasmettere il desiderio di guardare avanti, guardare lontano, obiettivo spiegato dal motto Compositi ad Seposita riportato nel cartiglio, sopra lo stemma sormontato da una testa di drago alato a richiamare l’arma di casa Amiani. Così come i pezzi del cannocchiale disuniti (scomposti) non servono a nulla, ma una volta montati tra loro servono a vedere lontano, così gli accademici, tra loro diversi, una volta riunitisi (compositi) e predispostisi a qualche impresa raggiungono lo scopo: ad seposita, cioè la comprensione delle cose sconosciute. Tanto che il principe degli Scomposti era detto “lo Stenebrato”, colui che è fuori dalle tenebre dell’ignoranza. Non si può non sospettare un sottile significato esoterico, legato all’arcano ed a dottrine sconosciute, con l’impegno dei membri dell’Accademia di tentare di renderle comprensibili ai più.

Merita qui ricordare che dall’unione di più tubuli era composto il famoso occhiale con cui Galileo Galilei, qualche anno addietro, aveva scoperto le lune di Giove e di Saturno e gli anelli di quest’ultimo.

Questi lodevoli intenti vengono precisati dal Piccinelli e ci convincono delle finalità dei Compositi: “Volendo forse insinuare (…) che sì come que’ tubuli si uniscono assieme, e servono così uniti, ed accoppiati per iscoprire le cose lontane; ancora essi [gli Scomposti] benché di casa, e di professione separati, essendo parte Religiosi, parte Secolari e di questi altri Legisti, altri Medici, altri Oratori, ed altri Poeti, ad ogni modo tutti si raccolgono assieme per potere unitamente speculare e fra nobili, e spiritosi ritrovamenti pascere il proprio ingegno disposto ad impossessarsi della virtù”.

Inutile precisare che tutto il patriziato fanese venne arruolato e, come precisa il Garuffi: “Erano soliti raunarsi ogni settimana nella casa del principe e si faceva loro intimazione per bollettino stampato e presentato dal bidello, e quivi raunati praticar molti modi di erudire i propri ingegni e poi una volta il mese portarsi in pubblico e recitarsi una lezione e problema da quelli, a cui toccava la sorte di discorrere”.

Come scrive l’erudito storico fanese Franco Battistelli nel volume “La Biblioteca Federiciana”: “Un’accademia, quindi, con tanto “di capitoli” e un principe affiancato da consiglieri con il preciso compito di dirigere i lavori nel corso delle riunioni che si tenevano con il fine di “praticar molti modi di erudire i propri ingegni”.

La sede dell’Accademia era nel Palazzo Amiani, situato in Via Arco d’Augusto, dove tuttora si può ammirare il bellissimo portale datato 1645 sul quale campeggiano il drago alato e i due gigli che fanno parte del già ricordato stemma degli Amiani.

Molto si deve, quindi, a Gregorio Amiani che “si obbligò a dare a quella raunanza il comodo del proprio palazzo e, venuto a morte, lasciò per testamento in obligo l’erede di continuare il possesso già acquistato per le funzioni che, lui vivente, si costumavano di fare”.

L’Accademia degli Scomposti cessò le sue attività nel 1730, anno di fondazione dell’Accademia Fanestre, collegata all’Arcadia, in cui confluirono gran parte degli Scomposti. La stessa cosa avvenne nella metà dell’ottocento quando, finita l’Accademia Fanestre, nacque, dai suoi componenti, il Circolo Cittadino, con intenti liberali.

Dopo oltre un secolo di vita, nella storica sede di palazzo Corbelli in Corso Matteotti, nel 1993 il Circolo cittadino si scioglieva ed il 7 settembre dello stesso anno, diciotto vecchi soci, per mantenere in Fano la tradizione di un sodalizio che da più di tre secoli riuniva i rappresentanti più illustri della città, fondarono un nuovo circolo, tornando al nome originale di “Accademia degli Scomposti”.

Anche oggi l’Accademia degli Scomposti viene ospitata in una sede prestigiosa: il Palazzo Bracci, in Via Garibaldi, vivacizzato da splendide decorazioni pittoriche dei vari soffitti eseguiti dal Bruschi e dal Brugnoli in occasione del matrimonio tra il conte Giuliano Bracci e la contessa Fortunata Valentini Bonaparte.

Non si possono dimenticare due prestigiosi eventi connessi alla storia della casa: i concerti che Franz Liszt, ospite dei Bracci, tenne nel salone del palazzo, tra il 1875 e il 1880, suonando a quattro mani con la padrona di casa e che nel palazzo, durante una delle sue periodiche venute a Fano presso la nipote, cessò di vivere, il 9 novembre 1891, il principe Luigi Luciano Bonaparte, nipote di Napoleone, senatore in Francia nel 1852, insigne glottologo, inventore del valerianato di chinino.

Le attuali attività del Circolo, possiamo dire che richiamino, se pur attualizzate, quelle originarie: si organizzano conferenze, dibattiti, riunioni, concerti, feste ed è sempre a disposizione dei soci e dei loro ospiti, un servizio di bar e ristorante.

Oggi l’Accademia degli Scomposti di Fano, consta di circa100 soci ed ha corrispondenza con il “Circolo Ravennate e dei Forestieri”, antico ed illustre sodalizio di Ravenna.

Analizzando con cura lo splendido dipinto, che riproduce lo stemma e l’impresa accademica, se ne possono comprendere le finalità, gli orientamenti e gli obiettivi.

Lo stemma raffigura sette tubuli di cannocchiale; la simbologia vuol ricordare gli accademici tra loro scomposti che però vogliono trasmettere il desiderio di guardare avanti, guardare lontano, obiettivo spiegato dal motto Compositi ad Seposita riportato nel cartiglio, sopra lo stemma sormontato da una testa di drago alato a richiamare l’arma di casa Amiani. Così come i pezzi del cannocchiale disuniti (scomposti) non servono a nulla, ma una volta montati tra loro servono a vedere lontano, così gli accademici, tra loro diversi, una volta riunitisi (compositi) e predispostisi a qualche impresa raggiungono lo scopo: ad seposita, cioè la comprensione delle cose sconosciute. Tanto che il principe degli Scomposti era detto “lo Stenebrato”, colui che è fuori dalle tenebre dell’ignoranza. Non si può non sospettare un sottile significato esoterico, legato all’arcano ed a dottrine sconosciute, con l’impegno dei membri dell’Accademia di tentare di renderle comprensibili ai più.

Merita qui ricordare che dall’unione di più tubuli era composto il famoso occhiale con cui Galileo Galilei, qualche anno addietro, aveva scoperto le lune di Giove e di Saturno e gli anelli di quest’ultimo.

Questi lodevoli intenti vengono precisati dal Piccinelli e ci convincono delle finalità dei Compositi: “Volendo forse insinuare (…) che sì come que’ tubuli si uniscono assieme, e servono così uniti, ed accoppiati per iscoprire le cose lontane; ancora essi [gli Scomposti] benché di casa, e di professione separati, essendo parte Religiosi, parte Secolari e di questi altri Legisti, altri Medici, altri Oratori, ed altri Poeti, ad ogni modo tutti si raccolgono assieme per potere unitamente speculare e fra nobili, e spiritosi ritrovamenti pascere il proprio ingegno disposto ad impossessarsi della virtù”.

Inutile precisare che tutto il patriziato fanese venne arruolato e, come precisa il Garuffi: “Erano soliti raunarsi ogni settimana nella casa del principe e si faceva loro intimazione per bollettino stampato e presentato dal bidello, e quivi raunati praticar molti modi di erudire i propri ingegni e poi una volta il mese portarsi in pubblico e recitarsi una lezione e problema da quelli, a cui toccava la sorte di discorrere”.

Come scrive l’erudito storico fanese Franco Battistelli nel volume “La Biblioteca Federiciana”: “Un’accademia, quindi, con tanto “di capitoli” e un principe affiancato da consiglieri con il preciso compito di dirigere i lavori nel corso delle riunioni che si tenevano con il fine di “praticar molti modi di erudire i propri ingegni”.

La sede dell’Accademia era nel Palazzo Amiani, situato in Via Arco d’Augusto, dove tuttora si può ammirare il bellissimo portale datato 1645 sul quale campeggiano il drago alato e i due gigli che fanno parte del già ricordato stemma degli Amiani.

Molto si deve, quindi, a Gregorio Amiani che “si obbligò a dare a quella raunanza il comodo del proprio palazzo e, venuto a morte, lasciò per testamento in obligo l’erede di continuare il possesso già acquistato per le funzioni che, lui vivente, si costumavano di fare”.

L’Accademia degli Scomposti cessò le sue attività nel 1730, anno di fondazione dell’Accademia Fanestre, collegata all’Arcadia, in cui confluirono gran parte degli Scomposti. La stessa cosa avvenne nella metà dell’ottocento quando, finita l’Accademia Fanestre, nacque, dai suoi componenti, il Circolo Cittadino, con intenti liberali.

Dopo oltre un secolo di vita, nella storica sede di palazzo Corbelli in Corso Matteotti, nel 1993 il Circolo cittadino si scioglieva ed il 7 settembre dello stesso anno, diciotto vecchi soci, per mantenere in Fano la tradizione di un sodalizio che da più di tre secoli riuniva i rappresentanti più illustri della città, fondarono un nuovo circolo, tornando al nome originale di “Accademia degli Scomposti”.

Anche oggi l’Accademia degli Scomposti viene ospitata in una sede prestigiosa: il Palazzo Bracci, in Via Garibaldi, vivacizzato da splendide decorazioni pittoriche dei vari soffitti eseguiti dal Bruschi e dal Brugnoli in occasione del matrimonio tra il conte Giuliano Bracci e la contessa Fortunata Valentini Bonaparte.

Non si possono dimenticare due prestigiosi eventi connessi alla storia della casa: i concerti che Franz Liszt, ospite dei Bracci, tenne nel salone del palazzo, tra il 1875 e il 1880, suonando a quattro mani con la padrona di casa e che nel palazzo, durante una delle sue periodiche venute a Fano presso la nipote, cessò di vivere, il 9 novembre 1891, il principe Luigi Luciano Bonaparte, nipote di Napoleone, senatore in Francia nel 1852, insigne glottologo, inventore del valerianato di chinino.

Le attuali attività del Circolo, possiamo dire che richiamino, se pur attualizzate, quelle originarie: si organizzano conferenze, dibattiti, riunioni, concerti, feste ed è sempre a disposizione dei soci e dei loro ospiti, un servizio di bar e ristorante.

Oggi l’Accademia degli Scomposti di Fano, consta di circa100 soci ed ha corrispondenza con il “Circolo Ravennate e dei Forestieri”, antico ed illustre sodalizio di Ravenna.